|

最近地震が多いですよね…。怖いですよね…。

そんな地震に関する記事が本日、読売新聞に載っていました。 過去の地震からプレート運動の変化を解明していく、また、繰り返し地震との関係性……。 地震学者の方々の懸命な研究により、大地震が~年~月~日~時に起こるかもしれない、ということが 逸早く分かる日がもうすぐ…来るかもしれませんね。 *°′*・,.`゜*°′*・,.`゜*°′*・,.` 昨日、さやかさんが慶応義塾大学にて講演会を聴きに行ったとのことですが、 実は私も昨日講演会を聴きに行きました。 どの講演会ですかって? なんと! 昨年度まで学長先生でいらした名誉教授の後藤祥子先生の講演会、 「王朝文学のなぞ解き」 です。 会場は、日本女子大学の目白キャンパスにある、歴史ある成瀬記念講堂です。 主催が、日本女子大学大学院日本文学専攻、日本女子大学国語国文学会なので、 受付も案内も大学院の先輩方がなさっていました。 素敵な笑顔で受付や案内をなさる先輩方に導かれながら、 席に座り、ドキドキ。 周りを見渡せば、人がたくさん。更にドキドキ。 講演が始まるまでずっと緊張していて、心の中で「学部生の私が聞いて、大丈夫なのか…」と何度も思いながら、 講演資料を読んでいる私。えぇ小心者です。 15時―― 始まりました講演です。 内容は、大学院生の方や研究者の方向けの話でしたが、 学部生の私でも分かるような後藤先生のご講演は、まさに時間を忘れるようなご講演でした。 (16時30分頃に終了しましたが、1時間30分も経った気がしませんでした!) 最初に、前提としての「王朝人は恋文を木草の折り枝に付けた」という話から始まります。 折り枝は『源氏物語』だけでも20種類以上もの折り枝が出てきます。 なでしこ(常夏)や桜、荻(「萩」ではないですよ!)…多種多様です。 花の話に入ったことから、「現代の花言葉」にも少し触れました。 (言葉と花の繋がりって、本当に興味深い!) そうして、『源氏物語』(夕霧評価、刈萱、引歌)から『蜻蛉日記』(消息の折り枝)、「赤染衛門の実像」(赤染衛門の名歌)を、 様々な研究者の方の論を交え、先生のご視点からお話し下さいました。 ・・・・・・・・・ …もっと中身に触れてよ! と、お思いの読者の皆さん。すみません。 昨日のさやかさんみたいに中身に触れた記事を書ければよいですが… どう上手く伝えればよいか悩みに悩んでしまって書けませんでした(四年なのに愚者)。 でも。 これだけは上手くお伝えできればと! 少し講演会の事と外れた話をしてしまうかもしれませんが、 日本女子大学日本文学科の大学院は、学問に邁進できる環境だと思います。 大学院談話会があり、 また、大学院生の方が研究を発表できる機関誌も発行されており、 と、学部生の私から見ても、日本女子大学の日本文学科の大学院は、研究が安心して続けられる大学院でしょう。 私自身が大学院生ではない為、実体験を言えませんが…。 知り合いの大学院生の先輩を大学構内でお見かけ・お会いする度に、 研究に励んでいて、輝いています。 しかも、お忙しいにもかかわらず、お話し下さいます! こういったご多忙でもお話し下さる心の広さ・ゆとりがあるのは、 まさしく素晴らしい先生がいらして、且つ、刺激し合う仲間が居て等といった環境が良い上で研究ができるからこそだと思います。 ですから、大学院に興味がある方。 是非とも日本女子大学の学部から院へという進路をお勧めします! 環境 Umgebung が良いって素敵 *°′*・,.`゜*°′*・,.`゜*°′*・,.` 今回のことば 〜九月後半編 その十三〜 プレート【plate】 1.板金。金属板。 2.皿。 3.野球で、投手の投球位置に置かれた板。また、本塁。 4.真空管の陽極。 5.地球表層部を形成する厚さ100キロ前後の硬い岩板。ユーラシアプレート・太平洋プレートなど十数枚が地球表面を覆っている。 〈今回は、5.の意味で使用しました〉 (参考:大辞泉) *°′*・,.`゜*°′*・,.`゜*°′*・,.` >more⇒

2009,09,27, Sun 22:18

【 文学・語学::中古文学 】 comments (x) trackback (x) |

|

昨日は蛍を見に行ってきました。

去年も渋谷の植物園に見に行ったのですが、今年は目黒のに行ってきました。都会で蛍が見れるのは、なんだか贅沢な気分です。 蛍は古典文学の中にも多く登場し、親しみ深い虫でもあります。 有名なのは、源氏物語・蛍巻の玉鬘の場面。源氏の放った蛍によって玉鬘の美しさが男の目に触れる、そんな場面です。自分の養女(玉鬘)をわざと男の目に触れさせるなんて、源氏がひどく大胆で、またいやらしい感じがします。でもそこで描かれる蛍のおかげで、読む側には何よりも優雅な印象が強く残るのです。 ちなみに、和泉式部にも有名な蛍の歌があるんですよ。 これらの作品に登場する蛍は、日本固有の種である源氏蛍でしょう。体も発する光も大きい蛍です。 でも今回見たのは、小さい平家蛍。源氏蛍とはまた違った雰囲気で、やっぱり古典には源氏蛍が似合うけれど、これはこれで綺麗だなと思います。そして何より、この季節にしか出会えない嬉しさを感じました。 帰りにハロハロを食べて、ばっちり夏を満喫した日でした。

2008,07,22, Tue 18:29

【 文学・語学::中古文学 】 comments (x) trackback (x) |

|

少女

…ではありません。もう少女と呼べる年でもありません、めぐみです。 昨日は、日本女子大学教育文化振興桜楓会 桜楓2号館4階ホールにて、日本女子大学 文学部・文学研究科共催 学術交流研究企画で 『源氏物語』の雅び が行われました。 中古文学が好きな私は勿論聞きに行きましたよ!軽くお手伝いもしました。 会場には人が溢れ、且つ、院生の方々も沢山いらっしゃり…圧倒に圧倒された私はとりあえず二階にて見下ろす形で見ておりましたよ、いやぁ凄かったです 講演者は何と!後藤祥子先生です!日本女子大学の学長先生ですよ 更に更に!!今回、雅楽の演奏がありまして、王朝時代の「遊び」としての管弦合奏をお聞き出来ると! 始まる前から心を弾ませ、ガヤガヤしていた会場は開会の辞を迎えると静まり― ―あぁ、始まる。心のときめきは緊張と好奇心が一つになり、中央にある壇上を見つめました。 後藤祥子先生の講演「一条朝と前代の往還」を配布資料を見ながらお聞きし、必要なところをメモしていた私。 知識不足の私でも十分分かる講演内容にうっとりし、『源氏物語』をもう一度しっかり読みなおそうと決意しましたよ。 それにしても、『源氏物語』は私達に本当に色々なナゾを残したなぁ…とお聞きしながらしみじみ思いました。そして、研究者は凄い。何が凄いって…大きなナゾを一つ、また一つ。化石を発掘するが如く、壊れぬ様、明らかにしていく。格好良いです 後藤先生の講演が終わった後、休憩をはさみますが…もうここから会場は王朝時代に時をかけてしまうのですよ。 演奏者の服装も王朝装束?!と思いますが…そうではなく、雅楽を演奏下さる方が所属するグループの制服に身を包んでおりまして、もう演出が凄い、凄いです さぁ、二大目玉のもう一つ、演奏と解説「六条院の女楽」の始まりです! 最初は楽器の説明から始まりました。 この記事をご覧になっている受験生の方の中に「うへぇ~ それが難しくないのですよ!そして面白い!笑いが生まれたりもしましたよ。 分かり易いですし、知らなかったことが分かるようになるのは実に楽しくて…。 「調子」と「音取」の違いも分かりました。さてご覧になっていらっしゃる受験生の皆様、どう違うか分かりますか?これは次の私のブログまでの課題です。(えっ) さて話は戻りまして…詳細な説明中で勿論、楽器を奏でて下さいました。 繊細な音もあれば、貫く様な高い音もある。宙を舞えば、地を這う様に…「奏でる」という字には「演奏する」の他に「舞をまう」という意味もありますが、正しくそれです。 音が舞っているのです。 最後の演奏は、旋律が空間と時間を巻き込み、人を惹きつけました。 一つ一つの楽器から出る音は一つの”おと”となる― 異なる音の”おと”の集合体は私達の心の中で奏でました。 演奏終了後、演奏に負けじ劣らずな拍手が起こり、会場全体が拍手で包まれました。 そうして会場は、21世紀へと戻って参りました。 良い旅でした。 大学生時代の醍醐味の一つにこういった学会や研究会等に参加することがあると思います。 これが好きな時代や作家、興味のあるものだったら尚更!参加するべきであるでしょう。 高校生も参加できるものもあると思いますが…緊張してなかなか行けないと思います。学部生の私でさえ緊張してしまいますから…。 又、高校生は興味があってもやはり模試や受験勉強の為に時間がとられてしまうと思います。 ですから、大学生になったら是非ともこういったものに積極的にご参加頂ければとつくづく感じますよ。 『源氏物語』がお好きな受験生の皆様。 まだ機会は沢山あるでしょう。 大学生になったらどんどんご参加下さいね!

2008,06,29, Sun 22:34

【 文学・語学::中古文学 】 comments (x) trackback (x) |

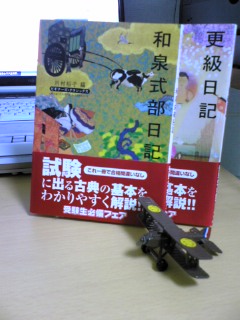

画像の本は、角川ソフィア文庫のビギナーズ・クラシックスシリーズの中の2冊、『和泉式部日記』『更級日記』(ともに川村裕子編、角川書店)です。 今年度授業をとった先生が書かれたというのもあったのですが、何より表紙がすごく可愛かったので思わず買ってしまいました。 そんなわけで、今日はまず『和泉式部日記』のほうを読んでみました。 普通に原文と現代語訳が全部入っているのかと思ったらそうではなく、現代語訳の合間に原文の引用があり、章ごとにコラムが付いているといった構成。 だから読み終わるのに思ったより時間がかかりませんでした。 イラストや写真なんかも多く載せられていて、まさにビギナーズ向けといった感じ。また、作品世界の解説部分に『和泉式部日記』関連の書籍として現代語訳の本や注釈書だけでなく漫画・ライトのベルなんかまで紹介されているのには正直驚きました! (木原敏江が『和泉式部日記』を題材に漫画描いてるなんて知らなかったです…今度買おう。) 以下の部分が特に印象に残りました。 暗きほどにぞ、御返りある。 (宮)「ひたぶるに待つとも言はばやすらはでゆくべきものを君が家路に おろかにや、と思ふこそ苦しけれ」とあるを、 (女)「なにか、ここには、 かかれどもおぼつかなくも思ほえずこれも昔の縁こそあるらめ と思ひ給ふれど、なぐさめずは、つゆ」と聞こえたり。 私の思いをあなたがいい加減なものと思っているのがつらい という帥宮敦道親王に対して、和泉式部は あなたとは亡き兄君との縁で繋がっているのだから寂しくはありません と強がりつつも、最後にぽつりと なぐさめずは、つゆ 「あなたが慰めて下さらないと、私の命は露のように、すぐにでも消えてしまいそう…」という意の和歌の一部を引用(引歌といいます)。 ビギナーズ・クラシックスではこの引歌を「歌の塩辛さを薄めてしまうような甘い甘い調味料」と評しています。 和泉式部ってすごい。そしてツンデレだ。 今まで『和泉式部日記』をまともに読んだことはなかったのですが、じっくりと向き合ってみたくなりました。 明日からはいよいよ日本女子大学の一般入試が始まりますね。 日文を受験される方は……って明日ですね!! 前日担当だから何かアドバイス的なことを書こうかとも思ったのですが、この前のちこちゃんの記事がすごく綺麗にまとまってた上に私の言いたかったことも書いてくれていたので止めました。 代わりに本を紹介してみました。 既に受験を終えてしまった人、これから受験を経験するであろう1、2年生。 そして勿論、明日からの入試にのぞむ皆さん(受験が一段落したら是非)に…。 なんか帯には「受験生必備フェア」とか「これ一冊で合格間違いなし」とかあるのですが、私はこの本は受験対策としてよりもむしろ 「古文って、何だかとっつきにくいんだよなー…まず読む気がしないし、つまんない」 って思ってるような人にこそ読んでもらいたいです。古文ってホントは面白いよ!! ……あ、あとテストが終わってほっとしてる大学生とかにもオススメですね(笑)

2008,01,31, Thu 22:05

【 文学・語学::中古文学 】 comments (x) trackback (x) |