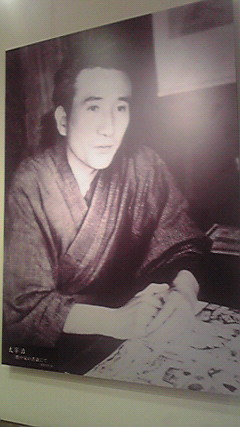

本日の13時から16時の間、国語国文学会主催の文学散歩が開催されました。 学会委員の一年生が主導となって行われる企画なのですが、たまきさんやさやかさん含む学会委員の三年生も全員参加。 今回の文学散歩の舞台は三鷹。森鴎外と太宰治のお墓参りをして、山本有三記念館を見学し、太宰治の入水地を見て回るというコース。 太宰治生誕百周年! ということで、太宰治を中心とした「近代文学散歩」と相成りました。 以下やたらと長い文学散歩のレポートです。画像がいっぱいですので少し重たいかも。 約15名の日本文学科所属の学生有志が集まり、日本女子大学最寄りの目白駅から電車を乗り継ぎ、本日の開催地である三鷹へと到着。 駅周辺は人もお店も多く、いかにも東京らしく賑やかな印象。しかし少し歩くと、だんだんと緑の多い落ち着いた雰囲気に変わっていきます。 日差しの暑さに辟易しながら進んでいきますと、森鴎外と太宰治の墓がある禅林寺に到着。  お墓の写真は取ることはできませんでしたが、両者ともにたくさんの献花がありました。皆で黙祷を捧げます。 同じように墓巡りにいらっしゃった方々とお墓の前ですれ違い、挨拶を交わす場面もあったり。文学散歩ではこういう小さな交流が楽しいですね。 それとこちらのお寺では森鴎外の遺言書を400円で購入することができるようなので、もし来る機会があったらお土産に買ってみるのもいいかもしれません。(笑)  お墓参りの後は、「風の散歩道」を通って山本有三記念館に向かいます。この辺から日差しが落ち着いてきて、だいぶ歩きやすくなってきました。 この周辺に立っている電灯には、一本一本に様々な文学作品の一節が書いてあったりして、なかなか楽しく散歩ができます。 そのうちの一つをパチリ。  「富士には月見草がよく似合う」 太宰治の『富嶽百景』の一節ですね。三鷹に文学散歩に行った暁には、探してみるのもいいかもしれません。  わいわいがやがやとみんなでお話ししながら歩いているうちに、山本有三記念館に到着。 これは山本有三記念館の目の前にあるバス停でして、近くにジブリの森美術館があるからか、なんとバス停にトトロのモチーフが使われています。 まさかのコラボレーションに参加者一同「可愛い!」と大はしゃぎ。みんなパシャパシャ写真を撮っていました。  山本有三記念館の入り口はこちら。右下にある大きな石は、山本有三の代表作『路傍の石』の石とのこと。 記念館は、山本有三が昭和11年から昭和21年まで家族とともに住んだ家をそのまま利用しているそうで、外観はとてもお洒落で可愛らしい洋風の建物でした。 住んだ家をそのまま利用する記念館というのは、その人物の人間性が垣間見える気がするので、見ていてとても興味深いです。 展示品の中で特に驚いたのが、2階の一室に飾られていた能面の「節木増」! どうやら山本夫妻の結婚35周年祝に送られたものだそうで、こんなところで能面を見るとは思わなかったので心底驚きました。 他にも山本有三の使用していた湯のみ茶碗やメガネ、愛用していた机、直筆の手紙などなどたくさんの展示品があったのですが、時間の関係で長く見学できなかったのが残念です…。 さてさて山本有三記念館を出、少し歩いたところにありました、太宰治の入水地。 それがこちら!  「入水地…?」と参加者一同困惑。(笑) 草木をかき分けなんとかして奥を見てみたところ、確かに流れが緩いですがさらさと流れる川がありました。 右下にある石は「玉鹿石」。太宰治の故郷である青森県から贈られた石で、こちらが無名碑となっています。 もし太宰治の入水地が見たい方は、この石を目印にするといいかも。 普通に見ただけでは、「ここが入水地だ!」とはなかなかわからないと思います。 文学散歩は以上で解散。しかし、太宰治文学サロンが近隣にあるということで、有志を募りそちらの方にもいってみることになりました。 ちなみに、今回の記事一番最初の太宰治の写真は、そちらで撮影させていただいたものです。 小さなサロンでしたが、中身は実に濃厚! 素敵なガイドさんがいらっしゃって、太宰治検定の問題集を見せていただいたり、太宰治の外套レプリカを羽織らせてもらったり…。 ガイドさんの話術に魅せられ、学会委員三年一同は「太宰治文学サロン特製鉛筆」をお買い上げ。 これ、一本一本に太宰治の作品の一節が書かれているんです。私が買ったのは、『人間失格』の一節が書かれたもの。 「世間といふのは、君じゃないか」 実に私っぽいといわれましたが、なぜ…。(笑) 三年になってから漢文学にしか触れる機会がなかったので、とても新鮮な時間を過ごせました。 「自分の分野じゃないから…」とか「あまり興味がない分野だから…」と、しり込みするのはよくないですね。 見たり経験したりして、初めてわかることもあるのだと思います。今日はそれを痛感しました。 文学散歩は毎年行われていますので、ぜひ皆さんも日本文学科に入った暁には参加してみてくださいね!

2009,06,25, Thu 21:07

【 国語国文学会 】 comments (x) trackback (x) |

NEW ENTRIES

ブログ移転のお知らせ (04/01)

私の母校は日本女子大学 (03/31)

「愛しています。」 (03/30)

ポスター♪ (03/29)

世界は広がっていくわけで (03/28)

春休みの過ごし方 (03/27)

たまの休憩 (03/26)

明日のために今日がある! (03/25)

『野馬台の詩』 (03/24)

★ブログ部お食事会★ (03/23)

私の母校は日本女子大学 (03/31)

「愛しています。」 (03/30)

ポスター♪ (03/29)

世界は広がっていくわけで (03/28)

春休みの過ごし方 (03/27)

たまの休憩 (03/26)

明日のために今日がある! (03/25)

『野馬台の詩』 (03/24)

★ブログ部お食事会★ (03/23)

CATEGORIES

がんばれ受験生! (29件)

日常生活 (745件)

└ 食 (28件)

└ かるた (31件)

└ 一人暮らし (13件)

└ 寮生活 (15件)

└ 家族・友人 (15件)

└ ファッション・メイク (8件)

└ 高校時代 (7件)

└ イベント・年中行事 (10件)

大学生活 (620件)

└ サークル活動 (42件)

└ アルバイト (21件)

└ 美術館・博物館 (29件)

└ 旅行 (44件)

└ 履修・単位関係 (22件)

└ 卒業論文 (30件)

└ 教職関連 (30件)

└ 司書・司書教諭 (3件)

└ 日本語教育 (5件)

└ 映画・舞台鑑賞 (24件)

└ 目白祭 (18件)

└ 自主ゼミ (2件)

就職活動 (37件)

国語国文学会 (14件)

読書 (17件)

文学・語学 (43件)

└ 源氏物語 (4件)

└ 上代文学 (9件)

└ 中古文学 (6件)

└ 中世文学 (7件)

└ 近世文学 (1件)

└ 近代文学 (5件)

└ 現代文学 (1件)

└ 中国文学 (4件)

└ 日本語学 (3件)

雑感 (60件)

LOVE (21件)

それぞれのクリスマス (42件)

新年 (23件)

日文HPリニューアル (6件)

日常生活 (745件)

└ 食 (28件)

└ かるた (31件)

└ 一人暮らし (13件)

└ 寮生活 (15件)

└ 家族・友人 (15件)

└ ファッション・メイク (8件)

└ 高校時代 (7件)

└ イベント・年中行事 (10件)

大学生活 (620件)

└ サークル活動 (42件)

└ アルバイト (21件)

└ 美術館・博物館 (29件)

└ 旅行 (44件)

└ 履修・単位関係 (22件)

└ 卒業論文 (30件)

└ 教職関連 (30件)

└ 司書・司書教諭 (3件)

└ 日本語教育 (5件)

└ 映画・舞台鑑賞 (24件)

└ 目白祭 (18件)

└ 自主ゼミ (2件)

就職活動 (37件)

国語国文学会 (14件)

読書 (17件)

文学・語学 (43件)

└ 源氏物語 (4件)

└ 上代文学 (9件)

└ 中古文学 (6件)

└ 中世文学 (7件)

└ 近世文学 (1件)

└ 近代文学 (5件)

└ 現代文学 (1件)

└ 中国文学 (4件)

└ 日本語学 (3件)

雑感 (60件)

LOVE (21件)

それぞれのクリスマス (42件)

新年 (23件)

日文HPリニューアル (6件)

ARCHIVES

CALENDAR

LINK

PROFILE

管理人(1)

あい(74)

あやの(54)

ササキ(31)

ヤマザキ(38)

なつみ(48)

しおり(26)

あむ(78)

ともよ(96)

ぐんじ(37)

ともみ(63)

めぐみ(97)

なおこ(37)

まいこ(49)

むとう(77)

あゆみ(86)

もえ(83)

ゆきこ(30)

ちこ(74)

あさみ(57)

なな(76)

あやこ(64)

たまき(55)

みかこ(56)

あずさ(24)

あゆ(21)

さやか(46)

ゆうこ(21)

ともこ(22)

まり(22)

まゆ(19)

まなみ(19)

わか(21)

れい(13)

かずえ(15)

しほ(5)

あい(7)

みどり(3)

ゆり(5)

さと(3)

なお(4)

あい(74)

あやの(54)

ササキ(31)

ヤマザキ(38)

なつみ(48)

しおり(26)

あむ(78)

ともよ(96)

ぐんじ(37)

ともみ(63)

めぐみ(97)

なおこ(37)

まいこ(49)

むとう(77)

あゆみ(86)

もえ(83)

ゆきこ(30)

ちこ(74)

あさみ(57)

なな(76)

あやこ(64)

たまき(55)

みかこ(56)

あずさ(24)

あゆ(21)

さやか(46)

ゆうこ(21)

ともこ(22)

まり(22)

まゆ(19)

まなみ(19)

わか(21)

れい(13)

かずえ(15)

しほ(5)

あい(7)

みどり(3)

ゆり(5)

さと(3)

なお(4)

LOGIN

現在のモード: ゲストモード

POWERED BY

SEARCH

QR code